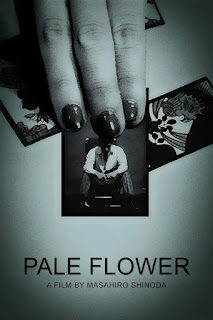

PALE FLOWER (Kawaita hana, SHINODA Masahiro, 1964)

NIPPON CONNECTION 2024

NIPPON RETRO

di Dario Tomasi

Fra i protagonisti delle Nūberu bāgu (la Nouvelle vague giapponese), Shinoda Masahiro (1931) è quello che gode di un minor credito critico. Meno politico, ideologico e “di rottura” di Ōshima e di Yoshida, suoi colleghi alla Shōchiku, meno istintivo di Imamura, meno intellettuale di Teshigahara (con cui però condivide il culto della forma), Shinoda è quello fra i suoi compagni che più tardi si è reso indipendente – celebre la sua lettera d’addio a Kido Shirō, il direttore della Shōchiku – ed è riuscito, diversamente da loro, a dare una certa continuità al suo lavoro realizzando, anche nel corso dei “difficili Settanta”, quasi un film all’anno. La sua produzione, inoltre, presenta una notevole versatilità, abbracciando diversi generi, diverse epoche storiche e diverse fonti (dal classico Chikamatsu al moderno Terayama). Di lui, i suoi colleghi affermavano: «È quello che va avanti dicendo “Va bene così. Ma sì, facciamolo”».

Eppure, sarebbe ingiusto sostenere che fra i suoi 33 film, alcuni dei quali forse trascurabili, non esistano delle vere e proprie vette del nuovo cinema giapponese, come Pale Flower e Assassin (1964), Beauty and Sadness (1965), Captive Island (1966) e, su tutti, Double Suicide (1969).

Pale Flower, nono film del regista, è tratto da un romanzo di Ishihara Shintarō, l’ispiratore letterario del tayōzoku eiga, ovvero dei film della banda del sole che, nel loro mettere in scena le inquietudini, l’insoddisfazione e la ribellione individuale dei giovani del dopoguerra, è considerato – anche da registi come Ōshima e Masumura Yasuzō – il movimento che ha posto le basi per la nascita della stessa Nūberu bāgu. Avvalendosi dell’intensa fotografia di Kosugi Masao e delle musiche di Takemitsu Tōru (in quel periodo assidui collaboratori del regista), Shinoda realizza un’opera cupa, nichilista e pessimista, «senza quasi una storia» (come lui stesso afferma nell’intervista contenuta nel DVD francese del film, edito dalla Wild Side), che la Shōchiku presto ritira dalle sale, per poi distribuirla nuovamente grazie al movimento di sostegno al film, promosso dallo stesso Ishihara e dal noto drammaturgo underground Terayama Shūji, altro frequente collaboratore di Shinoda.

Nel raccontare la storia di Muraki (uno yakuza che incontra Saeko, una donna misteriosa e, per soddisfare i suoi desideri, la conduce in un’esclusiva sala da gioco mentre deve vedersela con vecchie e nuove vendette mafiose) Shinoda opera un’originale mescolanza fra l’autoctono cinema yakuza e i modelli del noir occidentale, sia nella loro versione americana, sia in quella più esistenziale di matrice europea, un po’ alla Melville. Del cinema yakuza, Pale Flower riprende diversi stereotipi: dall’incipit costruito sull’uscita dal carcere del protagonista, dopo una condanna per omicidio, al ritrovarsi di questi di fronte a un mondo che è cambiato; dall’insistita presenza del gioco e delle bische clandestine (la meticolosa rappresentazione delle quali costò al film un divieto ai minori di 18 anni) alla guerra fra bande; dai rapporti di fratellanza (l’amico che si rivolge a Muraki chiamandolo aniki, fratello maggiore) al rispetto per l’oyabun (il boss); dallo yubistume (il taglio della falange di un dito per rimediare a una colpa commessa) al nagurikomi, la camminata finale dell’eroe, di solito in compagnia di uno o due suoi fedelissimi, come anche qui accade, verso l’inevitabile resa dei conti finale.

Tuttavia questi archetipi del genere sono mescolati a elementi noir – dovuti anche all’influenza del coevo Nikkatsu Action – estranei al genere yakuza che, oltre alla costruzione dei personaggi di cui si dirà dopo, passano attraverso la sontuosa fotografia in bianco e nero del già citato Kosugi, i suoi effetti di contrasto e chiaro scuro, l’intenso lavoro delle luci a scolpire i volti dei personaggi, i giochi d’ombra e una “lavorata” sequenza onirica in cui Muraki immagina Saeko che viene drogata da un misterioso personaggio.

Non si tratta, tuttavia, solo di noir. Altri elementi, infatti, concorrono all’originalità e alla forza di Pale Flower, al suo prendere le distanze dal genere yakuza, così come alla sua iscrizione nel cinema della modernità: l’atonale e tagliente colonna sonora di Takemitsu, che rompe col romanticismo delle tradizionali canzoni del genere; le tonalità documentarie – derivate dalla Nouvelle vague e dal cinéma vérité – molto evidenti nelle dinamiche riprese in strada, spesso con la macchina a mano (ma documentaria è anche la descrizione del gioco degli hanafuda, le tipiche carte giapponesi, e della sua ritualità); le brusche interruzioni di diverse sequenze, che frustrano le attese dello spettatore; la messa in ellissi di alcune situazioni topiche, come la visita del protagonista, appena uscito dal carcere, all’oyabun o lo yubitsume, di cui lo spettatore viene solo successivamente messo a conoscenza; l’ironia esercitata nei confronti dello stesso yubitsume, quando il protagonista mostra la falange mozzata prima a una inorridita Saeko e poi la nasconde, quasi per burla, nell’abito di Jirō, il suo giovane amico.

A tutto ciò si aggiungono una serie di vere e proprie “stranezze” sostanzialmente “inutili” allo sviluppo della storia, dal carattere anodino e accidentale, e per questo, di nuovo, molto legate al cinema della modernità: l’incontro fra Muraki e l’oyabun mentre questi si sta facendo curare da un dentista; lo yakuza cinquantenne per la prima volta padre e la conseguente scena che si svolge nel reparto ostetrico di un ospedale; Saeko, la donna, che, col cofano dell’auto aperto, tenta di ripararne il motore guasto mentre Muraki la osserva senza fare nulla; il protagonista che, dopo un appassionato bacio d’addio, fa notare alla sua vecchia amante che deve aver mangiato qualcosa che le ha fatto male perché ha l’alito cattivo; la telefonata che arriva presso la sede degli yakuza, mentre questi stanno organizzando la vendetta per l’assassinio di un loro compagno, e in cui qualcuno, che ha sbagliato numero, crede di parlare con un istituto di bellezza.

Quest’insieme di “stranezze”, talune anche dal carattere comico, nulla tolgono alla dimensione cupa ed esistenziale del film, che passa, soprattutto, attraverso il carattere opaco, ambiguo e alienato dei suoi due protagonisti, Muraki e Saeko, ma anche di Yoh, il giovane che, rimanendo sullo sfondo, seduce e corrompe Saeko (e che mai si saprà “chi davvero è”, e “cosa davvero vuole”). Muraki, la cui voce narrante accompagna alcuni segmenti del film e a cui nell’incipit, dove i piedi del protagonista camminano in direzione contraria a quella di tutti gli altri, è affidato il compito di introdurre il nichilismo del laconico protagonista, il suo disprezzo per la gente normale, che sembra vivere «chiusa in una scatola» (quasi un riferimento al romanzo di Abe Kōbō, L’uomo scatola), esseri che gli appaiono come «morti viventi» che fanno finta di essere vivi e rispetto ai quali, si chiede, «che ci sarebbe di sbagliato nell’ucciderli». Il nichilismo di Muraki – bene interpretato da Ikebe Ryō, la cui recitazione low key si adatta perfettamente alle oscurità del personaggio – si riflette in quello della giovane Saeko, che afferma di essere «stufa della vita» e che solo nel gioco d’azzardo può ancora vivere delle emozioni. La relazione dei due – che di fatto, più della storia yakuza, costituisce il plot centrale del film – non sfocia in un rapporto amoroso, come testimonia la bella scena in cui, per sfuggire a una retata della polizia, i due si spogliano e si infilano in un futon, ma invece di fare l’amore finiscono col giocare con le hanafuda. È solo quando, di nuovo in carcere nel momento in cui apprende della fine della donna, in una scena di conversazione che è una vera lezione di regia per il modo in cui sono orchestrate le entrate e le uscite di campo, e per come queste sono funzionali al “non detto” – che è poi quello di tutto il film –, che l’uomo scopre tardivamente i suoi veri sentimenti, espressi ancora una volta dalla voce narrante, che afferma come non sia importante «sapere chi era davvero» Saeko, come invece lo è il rendersi nichilisticamente conto che adesso – quando non c’è più – la «desidera anima e corpo».

Dario Tomasi

Titolo originale: 乾いた花 (Kawaita hana); regia: Shinoda Masahiro; soggetto: da un romanzo di Ishihara Shintarō; sceneggiatura: Baba Masaru, Shinoda Masahiro; fotografia: Kosugi Masao; montaggio: Sugihara Yoshi; scenografia: Toda Shigemasa; musica: Takemitsu Tōru; interpreti: Ikebe Ryō (Muraki), Kaga Mariko (Saeko), Fujiki Takashi (Yoh), Mikami Shin’ichirō (Reiji), Sugiura Naoki (Aikawa), Sasaki Isao (Jirō), Tonō Eijirō (l’oyabun degli Yasuoka); produzione: Shōchiku; durata: 96’; uscita nelle sale giapponesi: 1 marzo 1964.